P.082上

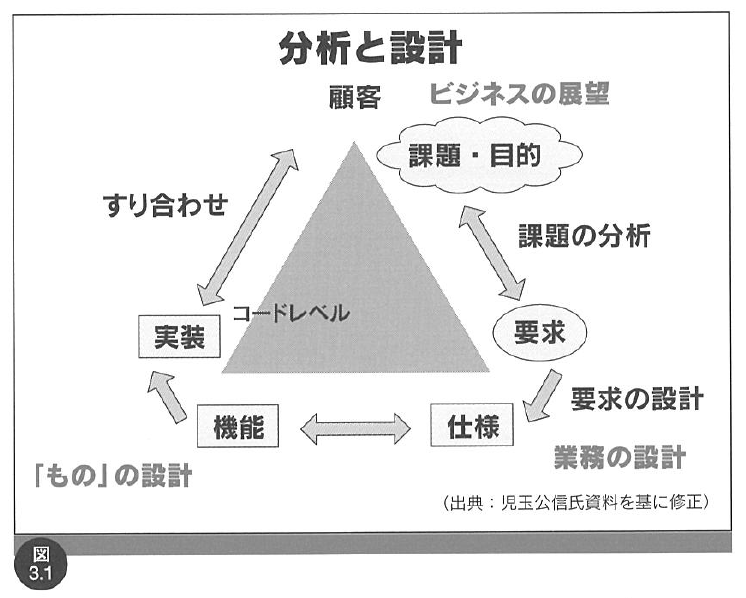

ソフトウェア開発べは何度も分析と設計が行われる

P.082中

この授業では各技術の位置付けを学ぶ。

より実用的な技術については各自が必要に応じて学ぶ。

P.084上

関係者全員が喜ぶシステムを作れるか?

P.084下

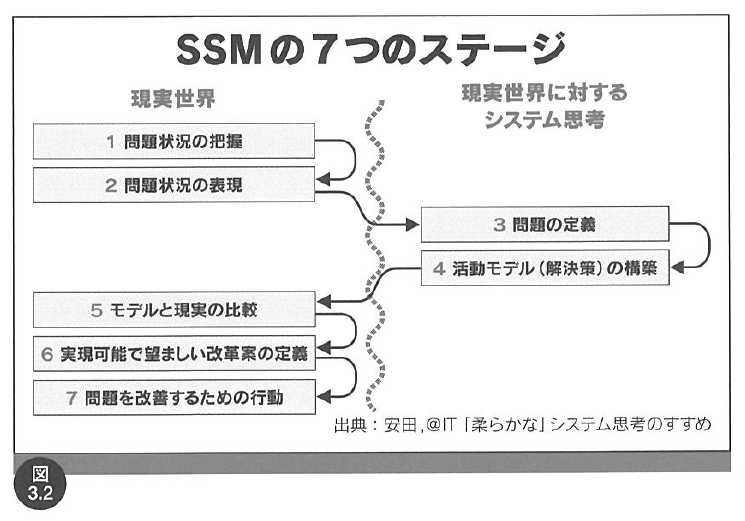

↑は難しい。なので先人の知恵が必要。

P.085中

P.086上

理想を言えば、顧客のビジネスを深く理解した上で分析すべき

P.086中~

↑は難しいのでSSMというものが考えられた

P.087中

(break: No.43, No.36)

P.089上

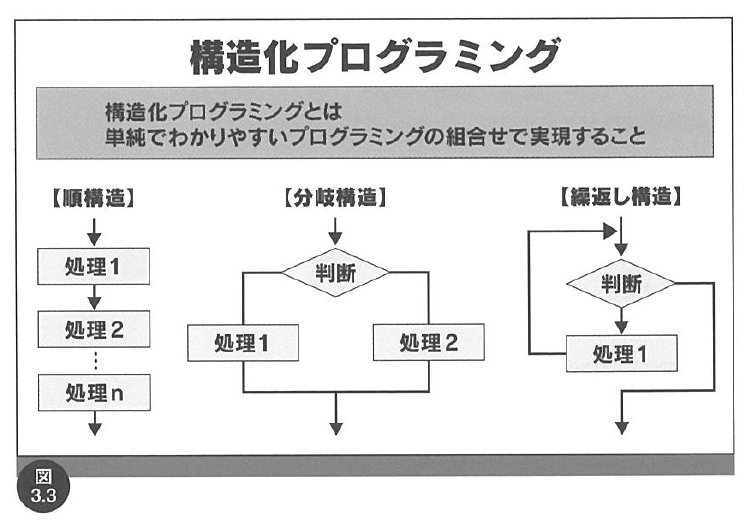

順次・選択・繰返し で表す

P.089下~

P.090中

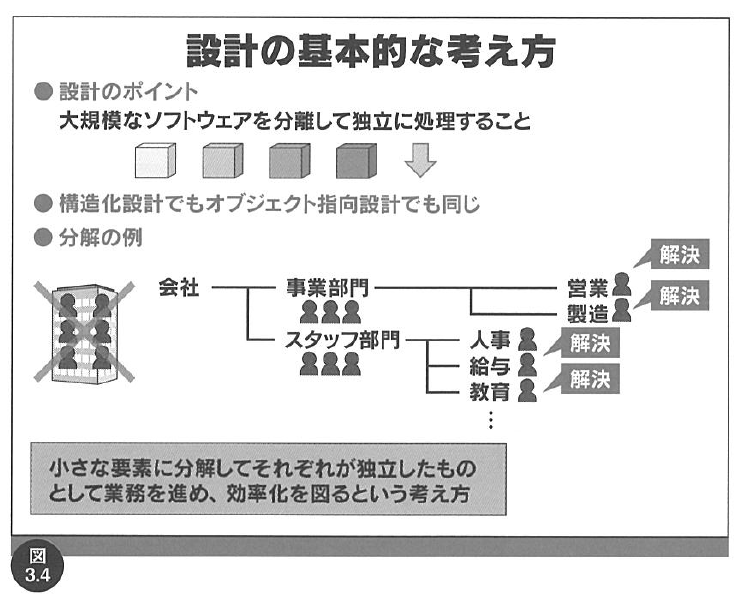

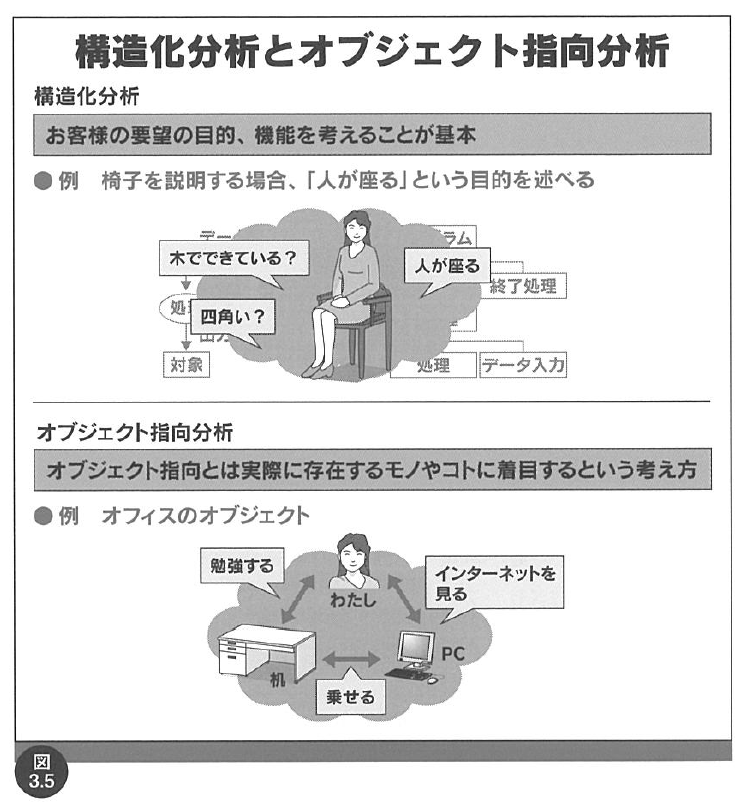

複雑な要求を分析する際には何らかの手法を使うべき

P.091下

P.092上~

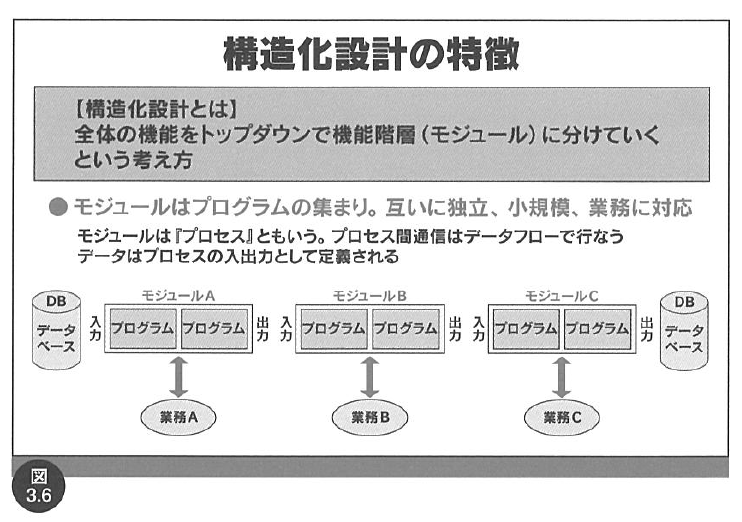

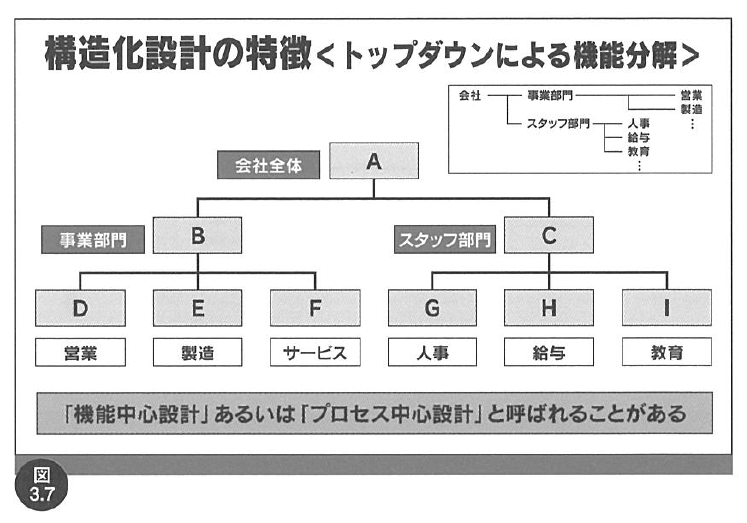

P.093上

P.093下~

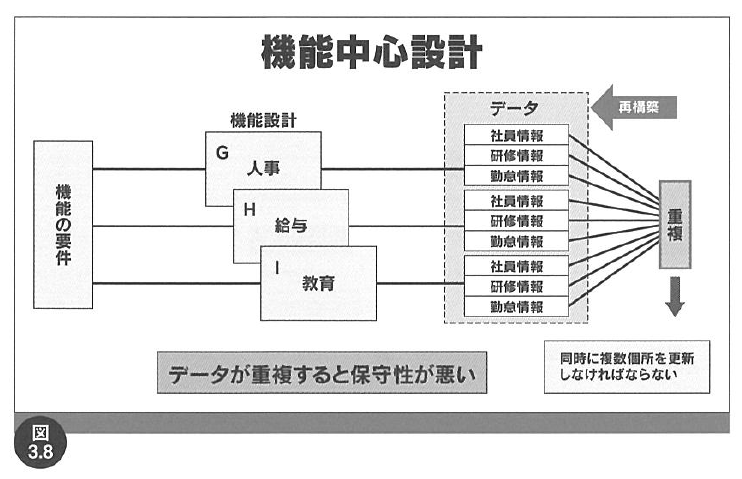

構造化設計ではデータの重複が発生しがち

P.095中

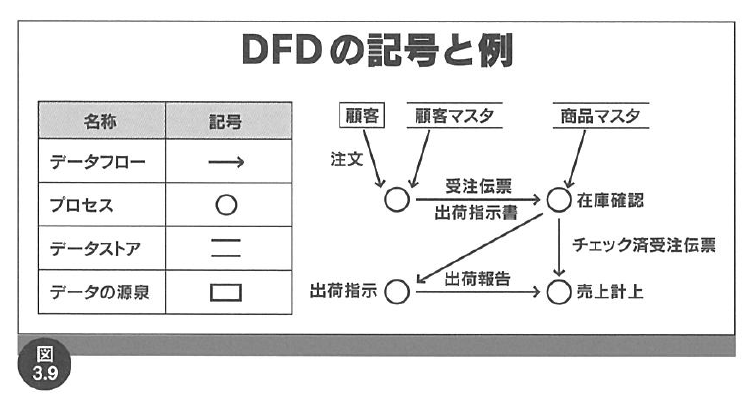

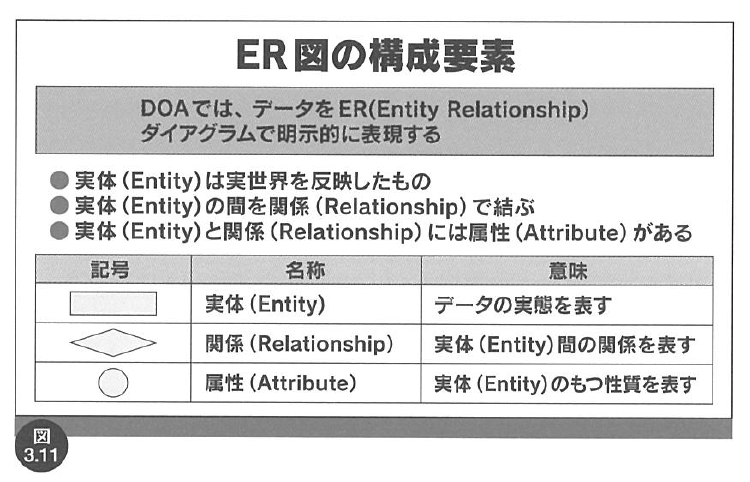

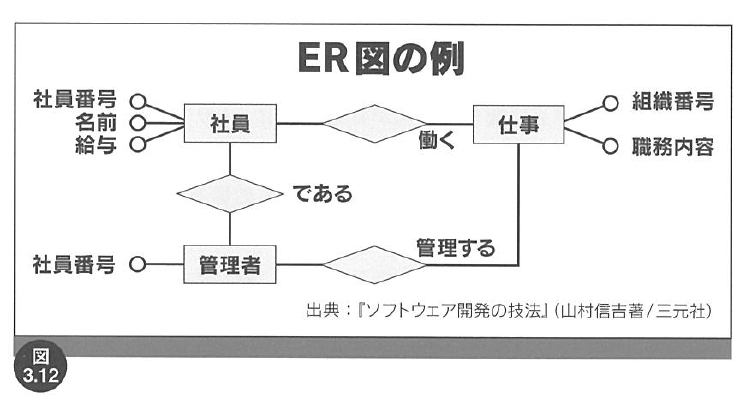

データに注目した表現

P.096上

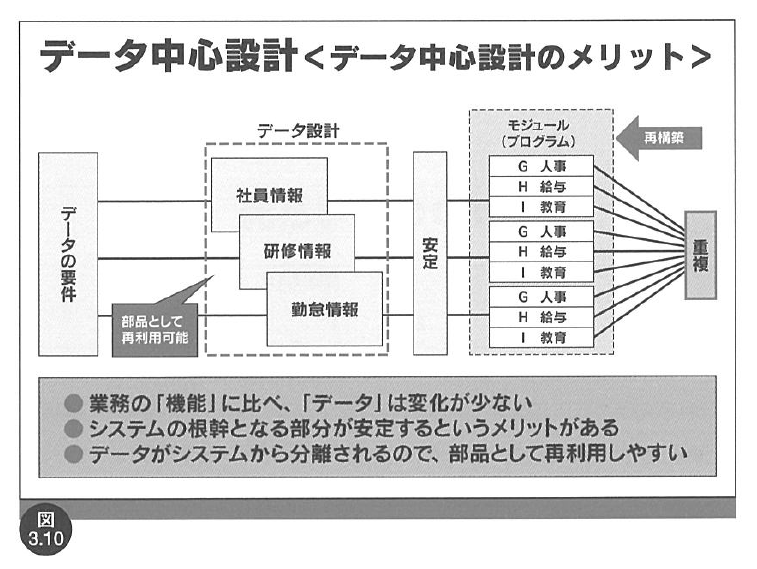

構造化設計ではデータ重複の問題があった

→ データ中心設計

P.096上

P.098上

データベースを設計 → 処理を設計

P.098上

データ中心だと…

- 変更に強い

- 顧客に説明しやすい

(closing: bouncy)

教科書(図はすべてこちらより引用):

鶴保征城,駒谷昇一著 “ずっと受けたかった ソフトウェアエンジニアリングの授業1” 翔泳社